手袋づくりには、大きく分けて「裁つ」、「縫う」、「仕上げる」の作業工程があります。さらに手袋の種類や用途、素材によってそれぞれの工程があり、道具も異なります。道具の変遷を振り返ることで、長年にわたる手袋づくりの技術史をご紹介します。

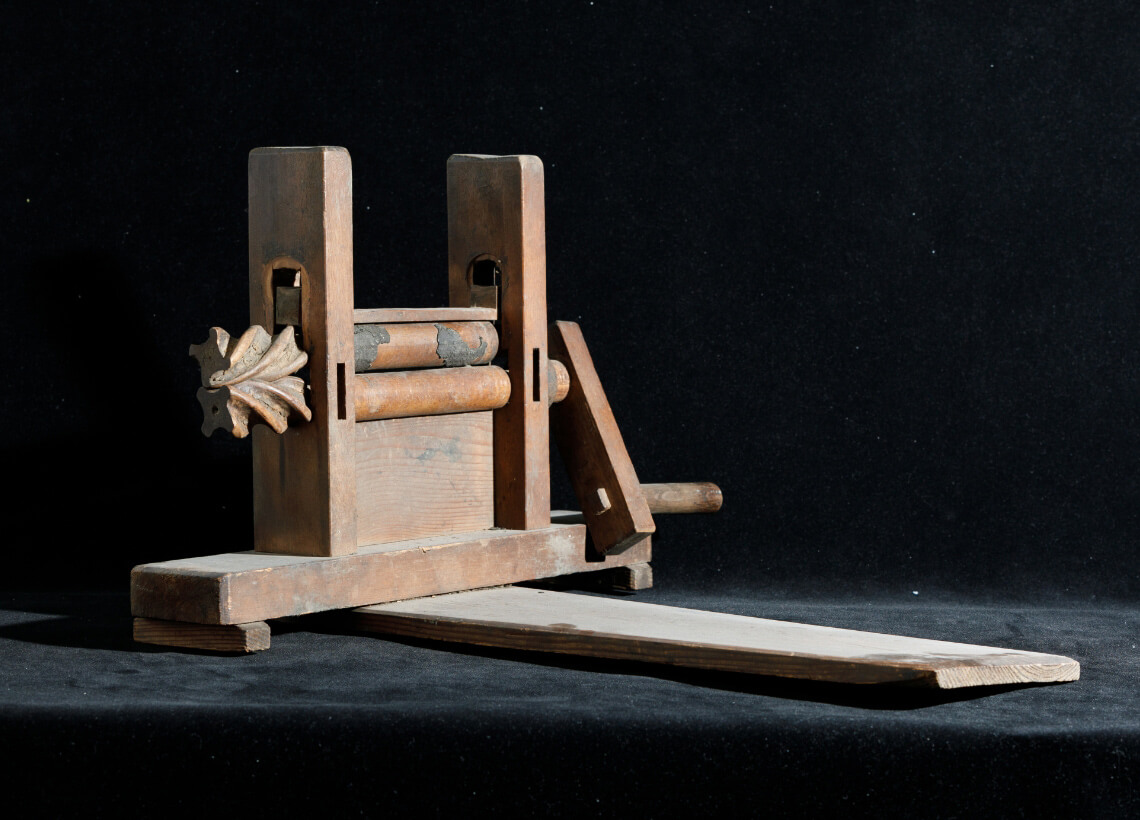

木 型

裁ち包丁

手袋のボディーをかたどった2枚の板の間に荒裁ちした材料を5ダースくらい重ねてくさびで固定し、裁ち包丁を型の指の間に差し入れたり、指先や周囲を切りそろえて裁断した。裁ち包丁は磨く時に磨耗してしまい、年に1本は使い切っていたという。木型は子供用・婦人用・大人用と用途によって大きさを違えて作られている。

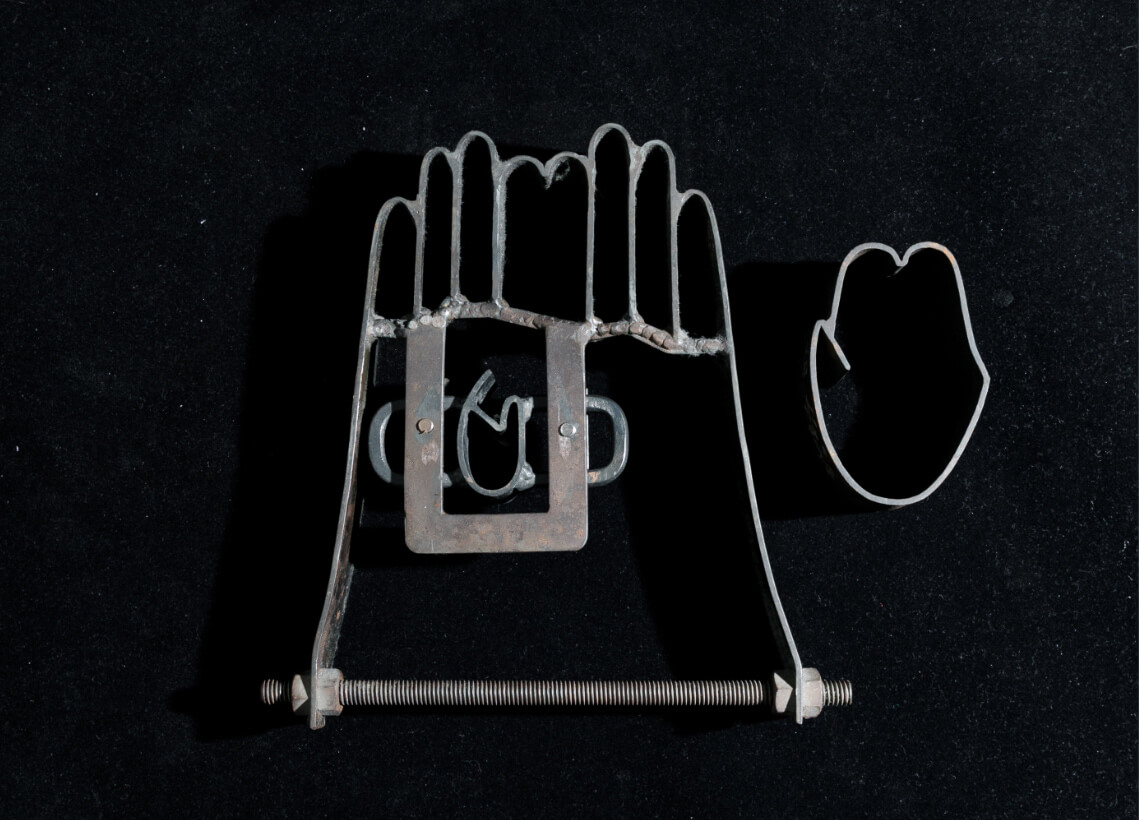

抜 型

鋼鉄製の抜型が考案され、簡単に型抜きできるようになった。

格 子

それぞれのサイズに荒裁した材料から、手袋のマチを作る時に使う道具。格子にはサイズに合わせて「五分」「四分」などの幅がある。

手廻し単環ミシン

明治の中頃から、すべてこの手廻しの単環ミシンで手袋を製造した。昭和初期には尋常高等小学校の3年生から5年生(8歳から10歳くらい)にかけて、この単環ミシンの縫い方を母親から習ったという。右手で回し、四角に裁断した布を片手で丸い指の形に縫うのは大変な技術を必要とする作業であったが、1日に5ダースは縫ったという。そして朝4時から夜遅くまで競争で縫い、夜なべ(残業)のために提灯を付けて行き来したそうである。

新一ミシン

明治33年(1900)に棚次辰吉が発明した軽便飾縫ミシンのことを新一ミシンといい、明治35年に専売特許4185号を取得する。手袋の飾り縫いだけでなく、ハンカチの飾り縫いにも使われていた。

二重環縫ミシン

単環ミシンに代わって登場するのが電動の二重環ミシンである。生地を二重に縫い上げるため、ほつれにくい特徴を持つ。また単環ミシンに比べ針の上下幅が大きく、厚地の物の縫製にも威力を発揮した。

一本マツイ縫ミシン

通常のミシンは針が垂直に動くが、このマツイ縫ミシンは針が水平に動き、上からかがっていく縫い方をする。輸出用ビニール手袋や薄手の革手袋の縫製に使われた。

本縫いミシン

革手袋や合成皮革手袋の縫製に多く使われました。本縫いは、上糸のループに下糸をくぐらせる方式で、糸がほどけにくく強度が優れた縫い上げとなります。手袋本体を縫う地縫いミシンに多く使われています。

さねくり

木 槌

さねくりは種子の入った綿花をローラーにかけ種子と綿をより分けるための道具である。それを手袋の仕上げに試してみたところ、うまく適応できたので転用されるようになった。指先をローラーに通り抜けさせるまでがひと苦労で、力をかけなくてすむように予め木槌で指先を平たくして通した。湯のし器の登場で、昭和10年代にはさねくりも使われなくなった。

くりがね

最終的な整形作業はくり金と呼ばれる整形板を使って行われる。これは真鍮(しんちゅう)やジュラルミン製の手袋をかたどったもので、縫い終えた手袋をかぶせ、熱や蒸気を利用してきれいに仕上げていく。

くり金づくりも裁断からグラインダーを使っての研磨まですべてが手仕事であり、仕上がりには1ミリの誤差も許されない精密作業である。この作業で手袋の商品価値が決まるため、手袋だけでなく道具づくりにも精密な技術が要求された。

ちなみにくり金という名前は、手袋の仕上げに使われていたさねくりに由来するものである。

返し棒

手袋は普通裏側から縫っているため簡単な道具を使って表に返される。これら仕上げにかかる前段階をまとめてつみかえし作業という。返し作業には返し棒と呼ばれる便利な道具が使われている。

指の太さより少し細めの筒に、縫製後裏になっている手袋の指を1本ずつかぶせ、箸のような細い棒を手袋の上から筒の中にさし込んで指を反転させる。当初は節を抜いた竹を筒に使っていたため返し竹と呼ばれており、大正時代に入って丈夫な真鍮(しんちゅう)製になった。今ではすべりをよくするためテフロン加工したものに代わっている。

つみ返しハサミ

縫い上がった手袋の余分な箇所をきめ細かくつみ取る時に使うハサミです。作業性をよくするため、裁ちハサミに比べて刃先が短くなっています。